Je suis né à Noisy-le-Sec, actuellement département 93, tout près de Paris, le 22 août 1920.

Donc, j’aurai bientôt 78 ans. (ndlr. nous sommes en 1998)

Je remercie le général Auzanneau et le général Bury d’avoir contribué à cette tâche historique, car il s’agit de faits qui se sont déroulés il y a 55 ans. Ces faits sont relatés non seulement par un témoin mais par un participant.

Un Noiséen, « classe 40 »

Je suis l’aîné d’une famille nombreuse de cinq enfants, trois garçons et deux filles. La maison que nous habitions à Noisy était une maison bourgeoise (actuellement au 85 boulevard Michelet), construite juste au moment de la guerre de « 14-18 », elle disposait d’un concierge. Au troisième étage habitait un ancien combattant qui avait une jambe de bois et, de ce fait, était rentré chez lui deux ans avant la fin de la guerre. Au deuxième étage, mes parents et leurs enfants ; mon père était cadre aux Chemins de Fer, ma mère, institutrice à lʼécole Gambetta.

Mon père, Paul, dit « Papaul », sʼétait porté volontaire en 1915 en cachant son âge (il avait à peine 17 ans) et avait terminé la guerre avec plusieurs décorations. Ce nʼest quʼaprès son décès, en rangeant ses papiers, que je découvris que, durant lʼoccupation nazie, il avait fait partie dʼun réseau cheminot de résistance.

La famille Simon, à l'occasion des noces d'or des grands parents.

Je vais maintenant aborder le parcours qui m’a conduit à la Résistance.

Résister, c’est ne pas être d’accord avec quelque chose, c’est éviter de subir. J’ai dû commencer à résister à l’âge de treize ans. J’étais chez les Oratoriens, en secondaire, et il y avait un professeur de maths et de latin, nous avions deux heures de latin et deux heures de maths à la suite, ce qui n’était pas mal. Un jour, après nos deux heures de latin, il voulu continuer au lieu de passer aux maths en disant prenez « Bornèque ». Je me suis levé et j’ai dit que nous devions faire des maths, il est devenu tout rouge, au bord de l’attaque d’apoplexie… C’était mon premier acte de résistance.

Au début de la guerre, je travaillais dans une usine comme employé, c’était une usine d’aviation. La Compagnie Générale d’Aviation fabriquait des fuselages d’avions de bombardement, les « Lioret » et « Olivier » (LOA 45). La compagnie était située dans la Plaine Saint-Denis. Quand les Allemands sont arrivés à Paris, jʼavais dix-neuf ans, l’usine reçut l’ordre de se replier à Perpignan. C’était déjà la débâcle, les gens fuyaient partout, et le directeur général de cette usine de trois mille personnes est parti avec ses biens les plus précieux qui étaient : sa femme, sa fille, sa traction-avant noire et un employé qui s’appelait « Jean-Marie Simon », parce qu’il avait vu que celui- ci, malgré la déroute, avait continué à expédier toutes sortes de pièces d’avions, qui partaient ou ne partaient pas. Jean-Marie ne s’était pas laissé impressionner, il avait fait quelque chose, le directeur voulait le récompenser.

Après mes études secondaires qui s’étaient mal terminées, parce que j’avais attrapé une pleurésie, j’avais commencé à travailler dans cette usine, à Saint-Denis, qui fabriquait donc des pièces détachées pour bombardiers que malheureusement nous n’avions pas en quantité suffisante. A cette époque-là, on travaillait beaucoup plus que maintenant : six jours à dix heures, ce qui ne laissait pas beaucoup de loisirs pour les jeunes.

Au préalable, à Noisy-le-Sec, au patronage appelé la « Cité des Jeunes », qui n’était pas tout à fait un patronage, il y avait un prêtre de haute qualité, professeur de psychologie à l’Institut Catholique de Paris : « le père Fillères ».

C’était un entraîneur et un formateur. Par ailleurs il y avait une continuité, nous passions nos vacances en Seine-et-Marne, à Jouy-sur-Morin, à coté de la Ferté-Gaucher, dans une magnifique propriété mise à sa disposition par l’Institut Ozanam. J’étais responsable des veilleurs qui avaient 13 ans, et nous étions remarquablement entraînés physiquement et moralement. Peut être cela m’a-t-il permis de réussir par la suite dans des circonstances difficiles. Le père Fillères est mort accidentellement en voulant sauver de la noyade, sur une plage de l’Atlantique, des jeunes gens qui s’étaient aventurés trop loin. Le père Fillère m’avait dit un jour à Jouy : « Tu ne sais pas nager, tu ne traverseras pas la piscine ». Comme il m’avait lancé un défi, j’ai plongé, j’ai fait la nage du chien… et j’ai traversé la piscine.

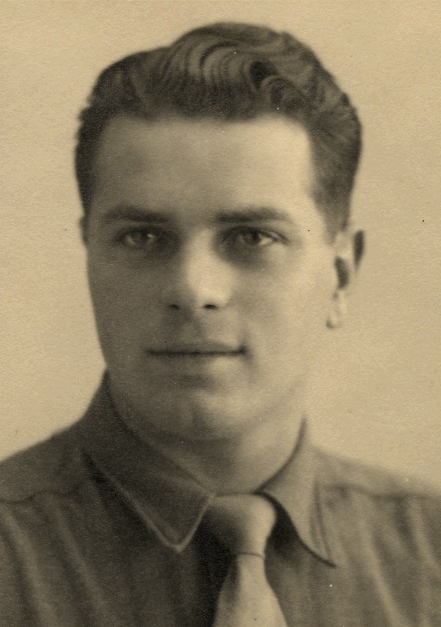

Jean-Marie Simon à 23 ans

Ainsi un certain nombre de la classe « 40 » était dans la zone occupée, ceux-là n’avaient pas le même statut que leurs camarades de la zone libre, qui eux, étaient récupérés pour les chantiers de jeunesse. La grosse invitation pour la classe « 40 » s’est produite en 1943, en février, quand on l’a appelée pour le travail obligatoire ; d’autres classes ont suivi: la « 41 » et la « 42 ». Il y a eu quand même 600 000 Français qui sont allés travailler là-bas.

En résumé cette classe 40, c’est-à-dire celle des jeunes gens qui ont eu 20 ans en 1940, a eu tous les destins possibles. Un quart a été fait prisonnier, les autres ont eu des destins très divers : Chantiers de Jeunesse, S.T.O., Volontaires de la France Combattante, Maquis, Résistance intérieure mais aussi Milice, Franc-Garde… Plusieurs n’ont rien fait et sont passés au travers de tout. Ceux qui ont combattu pour la libération de la France sont tous des volontaires qui méritent d’être honorés. J’y associerais tous les volontaires plus âgés, qu’ils soient Français, étrangers ou originaires de nos ex-colonies.

(à suivre)