Retour forcé en Angleterre, à lʼhôpital

Ainsi, j’ai été dirigé vers l’Angleterre. Il était indiqué sur ma feuille de route « Cas grave, peut voyager assis ».

J’étais assis dans un petit avion sans siège, le long de la carlingue, et, on me conduisit à l’hôpital de Lincoln : « Le 7ème American General Hospital ».

Je me suis retrouvé avec plus de deux mille blessés américains et quelques Français. Nous étions très bien soignés avec au choix, une robe de chambre grenat ou bleue. Bien entendu, cela ne faisait pas mon affaire, car j’avais entendu par la radio la libération de Paris.

En tant que Parisien, j’aurais bien aimé y participer. Il n’y avait pas une goutte d’alcool et les Américains nous avaient pris nos vêtements. Les infirmières cachaient nos souliers, pensant quʼainsi « ils ne pourront pas sʼenfuir ». Un jour est particulièrement insupportable, un immense brouhaha se répand dès le matin dans les salles de lʼhôpital. La BBC retransmet ce jour-là en direct les fêtes de la Libération de Paris. Cʼest difficile à supporter quand on est alité dans un hôpital en Angleterre. Beaucoup de mes camarades pleurent silencieusement. Ils veulent tous être présents là- bas sur les Champs-Elysées. Ils en ont si longtemps rêvé. La fête se passe sans eux, ils sont absents, oubliés, comme sʼils étaient morts. Pour se venger du mauvais sort, les à peu près valides se lèvent, on pousse les chariots des grands blessés, on soutient les béquillards, on passe en force devant le poste de garde, éberlué.

Naturellement jʼen suis, avec mes camarades, en souplesse et en robe de chambre, avec un bras en bandoulière dans le plâtre et un bandeau sur la tête. Nous avons fait ouvrir le premier « pub » que nous avons rencontré, en plein après-midi, bien que ce ne soit pas l’heure légale pour les Anglais, et nous avons bu tout ce que nous avons voulu. Bientôt le pub est aussi envahi dʼAnglais et dʼAméricains qui viennent fraterniser avec nous. Puis, nous sommes retournés à notre hôpital.

Entre temps, j’avais pu récupérer mon uniforme militaire avec une perche, car j’avais vu où les Américains les avaient placés, et je lʼavais caché sous mon matelas. Dès qe j’ai été opéré, j’ai disparu de l’hôpital. J’étais encore cousu, j’avais toujours un bandeau sur la tête et un bras en bandoulière. J’ai pris le train et je suis arrivé à Southampton. Un employé des chemins de fer m’a demandé si j’avais un billet, je lui ai répondu que j’allais accompagner un camarade.

Je suis arrivé sur le port, il y avait beaucoup de bateaux. J’ai sympathisé avec le capitaine d’un bateau américain qui partait pour la Normandie. Je lui ai demandé de m’emmener, il a accepté, les Américains ont été très sympathiques. Ils m’ont approvisionné au « PX ».

Puis ils m’ont débarqué sur une plage. Il y avait seulement un bistrot, une route et un G.M.C. conduit par un Noir américain qui consommait dans le bistrot. Dans le G.M.C. il y avait des jerricanes d’essence. Je ne sais pas comment j’ai fait, mais j’en ai pris deux que j’ai camouflés dans un buisson. Le conducteur est reparti. J’ai cherché dans le village, et j’ai trouvé un fermier qui avait une voiture. Nous avons vidé l’essence dans le réservoir, et pour me remercier, il m’a emmené à Caen.

La ville avait été détruite mais ils avaient rétabli la voie de chemin de fer. J’ai pris le train, je suis arrivé à Paris. J’ai retrouvé ma famille à Noisy-le-Sec en bonne santé. La maison avait tremblé mais n’était pas endommagée… Je me suis rendu au Val de Grâce. Je leur ai dit: « Eh bien, voilà, je suis le premier blessé de la 2ème DB qui arrive d’Angleterre et qu’on vous adresse » – « Les papiers ? » – « Les papiers suivent »…

De très durs combats dans lʼEst de la France

Lors de la libération de Paris en août 44, les Parisiens assez versatiles applaudissaient de Gaulle comme ils avaient applaudi Pétain au moment de sa visite à Paris en avril 44. Pendant ce temps, Hitler faisait descendre de Calais la 47ème division d’infanterie. Mais elle fut arrêtée après de durs combats, fin août au Bourget et autres villes de la banlieue Nord-Est par des unités de la 2ème DB. Mon unité y était, sans moi, puisque j’étais toujours blessé, donc absent. Mon successeur à la mitrailleuse de 12,7 fut tué sur le champ d’aviation du Bourget. Ce n’était qu’à 5 kilomètres de chez moi à Noisy-le-Sec. Si le sort avait été différent, je n’aurais pas bouclé mon circuit….

Enfin on m’a soigné et puis, parce que je n’étais pas venu ici pour me reposer, j’ai rejoint la 2ème DB, au 1er régiment de marche du Tchad, à la section de reconnaissance, dans les Vosges. Nous participions à de petits combats, quand, par hasard, on m’a envoyé en mission vers Chatel- Nomexy. J’ai remonté des unités de la division qui traversaient la Meurthe, sur un pont de bateaux, le Génie avait bien travaillé, avec des pertes.

De Chatel on gagnait la côte de Nomexy. Je doublais tout le temps et voilà que je me suis retrouvé en tête où ça canardait. Nous avons fait prisonnier l’officier allemand qui commandait l’artillerie qui nous avait causé des dégâts. Nous avons continué. Nous avons libéré des petits « bleds » où la richesse des fermes se lisait à la grosseur du tas de fumier qui se trouvait devant la maison. Puis, nous sommes arrivés sur la Vezouve au coin des grandes forêts du Mondon et de Barrois, vraiment en pointe du dispositif allié.

Les Alliés étant essoufflés et le ravitaillement ayant du mal à suivre, nous nous sommes arrêtés et installés pendant à peu près un mois. C’était très dur ! La guerre n’était pas terminée, et, tenir la position sur la Vezouse, au nord-est de Lunéville en octobre-novembre 44, fut parmi les moments les plus pénibles. Au moins une nuit sur trois, nous partions en patrouille pour nous infiltrer dans les lignes allemandes, à sept, après avoir laissé nos papiers pour ne pas dévoiler les intentions du commandement en cas de capture.

Nous marchions à la boussole. Nous partions parés des paroles rituelles de l’officier : « Simon, éclaireur de pointe ». Au cours de ces patrouilles nous posions des mines sur les routes. Nous avions un chargement de mines et il nous fallait traverser nos propres champs de mines. C’était assez délicat. Nous avons touché des renforts, des jeunes de mon âge. Le coin était très mauvais, ça canardait tellement que j’ai vu l’un des jeunes devenir fou. Nous étions décimés. La nuit, par manque cruel d’effectifs, nous montions la garde quatre heures de suite sur les contours du village. Nous étions entourés de fil de fer barbelé avec des boîtes de métal suspendues. Il pleuvait, il neigeait . Il y avait du brouillard. C’était dur ! Nous avions, pour compagnie, plusieurs mitrailleuses à servir. Il ne fallait tirer qu’à coup sûr, car souvent les bêtes déclenchaient l’alerte… Enfin cela forme le caractère.

J’ai ramené dans mes bras le corps du lieutenant Morel, notre chef de section, un chic type, ancien du Tchad, tué tout près de moi, en sautant sur une mine. Puis nous avons attaqué après avoir touché quelques renforts. La 2ème DB a pu se remettre en marche en direction de Strasbourg. Et nous avons repris la progression vers Baccarat. Nous avons eu de durs combats à Azeraizes, petit village à cinq kilomètres de

Baccarat, et, à la mitrailleuse, j’ai écorné pas mal de murs dans ce pays. Quand je suis retourné dans cette région après la guerre, j’ai constaté que les gens avaient bouché les trous, je ne leur ai pas dit que c’était mon œuvre.

Nous avons continué notre progression. J’étais avec des chars légers sur une petite route et nous avons libéré plusieurs villages. Pendant ce temps le gros du régiment avançait sur la route nationale. Puis nous avons progressé à travers champs, mais voilà que ma blessure du cou s’est réveillée et je ratai l’entrée à Strasbourg. J’avais déjà raté l’entrée à Paris ! La blessure a été soignée très rapidement et j’ai pu reprendre du service. Je m’offris tous les petits pays au sud de Strasbourg aux noms très difficiles à prononcer.

Au cours d’une mission de nuit, un obus éclata, me précipitant trop brutalement dans ma jeep et je me suis blessé sérieusement au genou. J’ai refusé de me faire évacuer et ce furent mes camarades qui me soignèrent. C’était le jour de Noël 1944, et nous n’avions même pas une goutte de « pinard ». Pendant ce temps, nos camarades qui étaient, eux, à une quinzaine de kilomètres dans la montagne étaient sous une inondation… de vin. Ma blessure m’empêchait de marcher et j’ai été évacué vers un hôpital américain à Mutzig.

Tout de suite jʼen disparus. Lorsqu’ils passèrent l’appel à huit heures du matin, mon lit était vide, j’étais déjà loin, près de Nancy.

Alors, je suis devenu soldat du train des équipages. J’avais trouvé tous les cachets, tout ce qu’il fallait et j’avais même une fiche « Ordre de Mission » pour aller à Paris. Par le train sanitaire, je suis arrivé à Paris. Je me suis rendu au Val-de-Grâce avec la même justification que la première fois « Les papiers suivent ». On m’a soigné, puis on m’a envoyé pour une rééducation du genou chez les bonnes soeurs de Saint-Germain-en-Laye. Je dois dire que je n’y allais pas souvent, je préférais visiter Paris. Le général Leclerc est venu au Val, il a distribué des citations à ceux qui étaient présents. J’étais absent.

Retour à Paris

Comme j’étais devenu inapte à l’infanterie, je nʼai pu rejoindre mes camarades de la 2ème DB qui prirent quelques mois plus tard le Nid dʼAigle de Hitler à Berchtesgaden. Un de nos détachements investit le Berghof quelques heures avant les paras américains de la 101 ème division aéroportée, et y planta le drapeau français. Les Américains le remplaceront par le leur, mais le général Leclerc le remettra illico.

En attendant, à Paris, j’avais été affecté au P.C. du général Leclerc qui venait d’être nommé général de corps d’armée et dont le poste de commandement se trouvait rue François-1er. C’était un très bel édifice qui appartenait au couturier Lucile Mangin qui correspondait à Dior. Je lui avais rendu service avec ma jeep, un jour qu’il était en panne, et il m’avait dit de venir le voir avec ma petite amie à qui il ferait cadeau d’une robe. J’étais venu et il ne nous avait pas menti, car il avait choisi le plus beau vêtement.

Le colonel, chef de l’état-major, avait deux voitures, une auto personnelle et la jeep. Il se servait très peu de cette dernière, moi je m’en servais beaucoup et je l’utilisais toutes les nuits. La circulation n’était pas dangereuse mais ça circulait beaucoup. Et puis un jour, je ne sais pour quelle raison, on s’est fâché avec le colonel. C’était à cause de la fête de la Victoire, car j’ai défilé avec la jeep du colonel le 8 mai 45 ; là, je ne voyais que des fesses, il y avait une vingtaine de camarades et de filles sur la Jeep. Je ne voyais rien, ils me guidaient, me disaient : « Va tout droit ». Le soir, en arrivant au P.C., l’embrayage de la jeep était grillé et le colonel était mécontent, il m’a mis en prison, dans une cave. Ce n’était pas trop rude, car on pouvait sortir facilement.

Juste à ce moment-là, voilà que le commandant Conrad, une Américaine qui avait fait don d’une antenne médicale et qui avait été acceptée par le général Leclerc au sein du bataillon sanitaire de la division, avait besoin d’un chauffeur de qualité pour conduire sa très belle voiture: une Mercury, voiture américaine mauve avec une capote amovible. Au préalable, j’avais dit à mon colonel que j’avais perdu mon permis de conduire et je lui avais demandé de me faire un duplicata. Ainsi, je récupérais un permis que je n’avais jamais passé. Il est vrai que j’avais conduit des Jeeps, des G.M.C., des half-tracks, des Harley-Davidson… Je n’avais aucun problème.

Donc, j’ai conduit la Mercury du commandant Conrad. On descendait les Champs-Élysées à tombeau ouvert, je crois que je détiens toujours le record de la descente des Champs en partant de l’Étoile. Mais, ma passagère qui était collée au siège, n’avait pas apprécié… et je quittais la Mercury.

La fin de la guerre

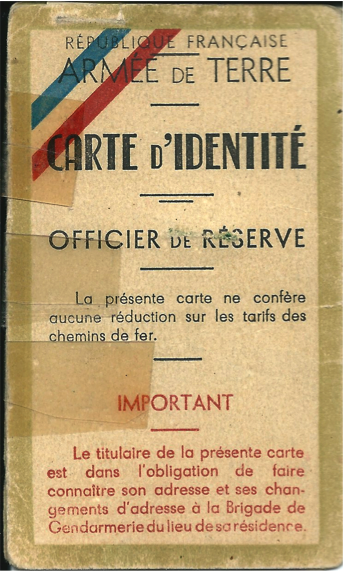

La fin de la guerre est arrivée et, comme j’étais inapte à l’infanterie, on m’a versé dans les chars et démobilisé au 501ème RCC (régiment de chars de combat ). J’avais combattu, j’aurais pu devenir officier par l’école de Cherchell si j’avais choisi Giraud au Maroc, mais je voulais combattre, c’était mon objectif. Néanmoins, j’ai pensé qu’il pouvait y avoir d’autres guerres et qu’il était logique que je me prépare, aussi j’ai fait Saint-Maixent, et je suis devenu officier.

Après la démobilisation, j’ai cherché du travail, j’en ai trouvé tout de suite à la compagnie des peintures et vernis « Valentine » ; je me suis réadapté. C’est ainsi que j’ai cotisé 40 ans à la « Sécurité Sociale », 30 ans comme cadre dont 10 comme cadre supérieur. Il y a eu, en 77, la loi sur les Déportés et Internés, j’ai pu en bénéficier. À 57 ans, j’ai pris ma retraite. Jʼétais entré volontairement dans cette compagnie et j’en suis parti volontairement.

Au préalable, lors des événements de 68, il y a eu une grève, c’est à ce moment la que j’ai fondé un syndicat sans couleur politique, rassemblant les cadres et les employé, les V.R.P.,

les ouvriers. Dans la zone de Gennevilliers, il fallait avoir fait de la résistance pour réussir à monter une telle affaire. Ce syndicat a eu 350 membres et a eu trois élus au comité d’entreprise sur huit membre élus, et, avec l’appoint de la C.G.C., nous avions une majorité. Le général De Gaulle avait exposé qu’il souhaitait associer les salariés aux fruits de l’entreprise et nous avions appliqué ces dispositions. Et, en 69, quand le général a quitté le pouvoir, je pense avoir été le seul à avoir fondé un syndicat qui ait mis en oeuvre ses idées.

Ainsi, j’ai rejoint le général De Gaulle à la fois dans le combat et dans la paix. En résumé, il fallait avoir du courage, de la persévérance, de l’entraînement et la volonté de se battre pour une juste cause. Il est bon que mes petits-enfants, dont l’aîné est au Laos en ce moment, le sachent.

C’est la suite de l’histoire de France de Michelet « Faire du peuple l’acteur principal » en substituant à l’histoire des grands, l’histoire d’un petit qui n’était ni droit commun, ni recherché pour raison raciale et qui n’avait nulle obligation de faire ce qu’il a accompli. J’avais fait un choix, un acte volontaire en conscience « Servir ma Patrie ». J’avais pris une décision, celle de rejoindre pour le combat, une unité des Forces Françaises Libres pour libérer notre pays occupé, et, pour cela, la ferme conviction d’arriver à Londres, car j’avais foi en la Victoire.

Je ne suis pas seulement un témoin mais un participant. Avec la plus grande rigueur dans la préparation, la vitesse d’exécution, aussi bien pour l’évasion que pour le combat, cela a été déterminant pour aider la chance et réussir. En conclusion, en utilisant tous les moyens, mon temps de jeunesse, mon argent, mon sang et ma volonté, l’objectif a été parfaitement atteint.

Jean-Marie Simon, le 20 janvier 1998, 53 ans après !

NDLR : Jean-Marie Simon est décédé brutalement le 10 février 1998

Mémoires d’un Noiséen pendant la guerre (1ère partie)

Mémoires d’un Noiséen pendant la guerre (2ème partie)

Mémoires d’un Noiséen pendant la guerre (3èmepartie)