L’annonce de sa mort

Début juin 1918, en raison de l’absence inhabituellement prolongée de correspondance et surtout du renvoi de la dernière lettre de ma mère comportant, au verso, le cachet tant appréhendé des familles depuis près de quatre années : « Retour à l’envoyeur, le destinataire n’ayant pu être atteint » (euphémisme souvent physiquement mensonger), mon père, alors en permission agricole, s’est rendu 73, rue de la Madeleine (devenue après 1945, Pierre Sémard et l’immeuble détruit lors du bombardement d’avril 1944) au domicile des parents d’un nommé « Bergès », camarade de tranchées que mon frère nous avait dit, dans une lettre du 3 mars 1918, avoir rencontré dans sa section.

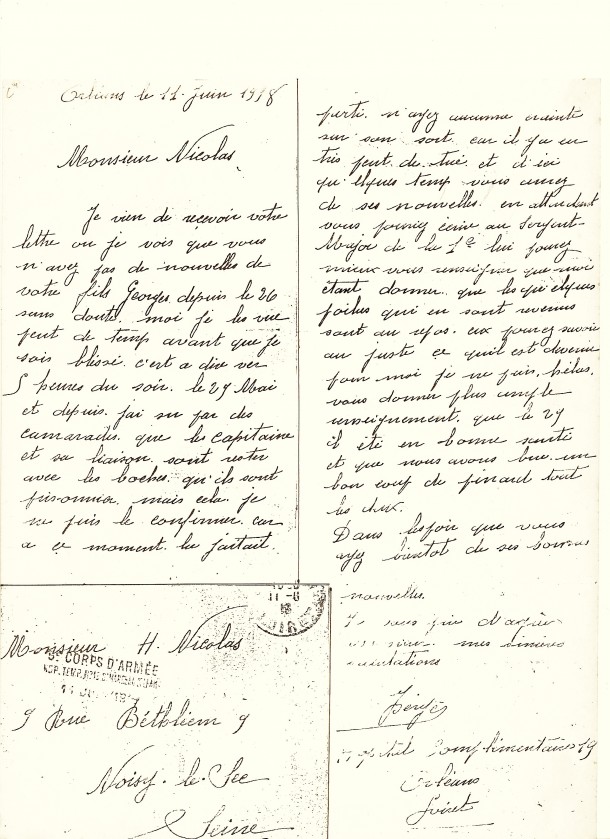

Ceux-ci lui ont alors appris que leur fils, blessé, avait été évacué sur l’hôpital militaire d’Orléans. Il lui a immédiatement écrit pour le questionner sur les raisons, s’il les connaissait, de ce silence et de ce renvoi. C’est la réponse ci-dessous qui lui a été faite, laissant entrevoir la possibilité d’une capture ainsi que cela s’était maintes fois produit.

la lettre de Bergès du 11 juin 1918

Mais dans les premiers jours de juillet suivant, vers 6 heures du soir, comme on disait à l’époque, alors que , rentré de l’école, je me trouvais seul avec ma mère dans la pièce commune de la maison familiale, 9 rue de Bethléem, l’appariteur municipal auquel l’une des missions dont il était chargé était particulièrement redoutée des familles de mobilisés, est passé, priant ma mère d’inviter mon père, en permission agricole, à se rendre dès son retour au domicile personnel de Monsieur Gay, maire, 6 rue de l’Eglise, c’est-à-dire à proximité de chez nous. Ma mère qui avait deviné l’objet de cette convocation, a éclaté en sanglots, alors que moi, en courant, était allé informer mon père occupé dans un champ rue de Pantin (aujourd’hui P.V. Couturier) où il nous avait dit se rendre.

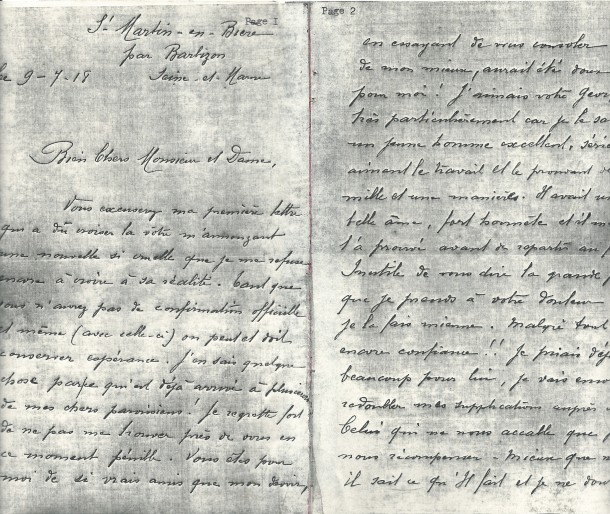

Alors que, revenu auprès de ma mère anéantie, mon père qui, sans prendre le temps de se changer, s’était rendu directement chez le maire, est rentré livide, portant une lettre entre les mains (voir ci-dessous) et s’est écroulé sur une chaise, ne faisant que répéter : « ma pauvre Delphine », pendant que moi, debout dans un angle de la pièce, je pleurais en silence.

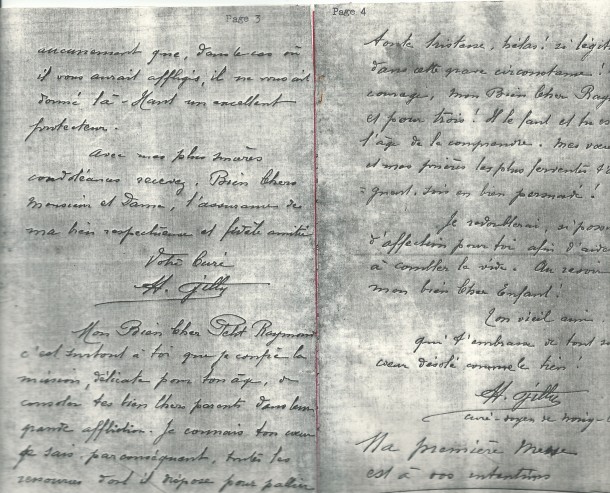

la lettre de condoléances du Curé Gilly

« ton vieil ami qui t’embrasse de tout son coeur désolé comme le tien. »

Bien qu’appréhendée au cours de tant de jours et de nuits mais se refusant à envisager une telle éventualité, cette annonce fit l’effet d’un cataclysme dont l’atmosphère s’est alourdie par l’absence inaccoutumée de lettre et l’aggravation de la situation militaire, avec, dans les 17 premiers jours de juillet suivant, la perspective d’une seconde évacuation de ma mère et moi, en voiture à cheval, vers Orléans ou au sud-ouest à Saint-Ay et par relation était prévu un éventuel point de chute.

Et, enfin, le lundi 11 novembre 1918 à 11 heures, l’annonce, par sirènes hurlantes et volées de cloches, de la fin des combats, la foule délirante dans les rues et , dans certains foyers, le chagrin silencieusement redoublé.

Ses circonstances

Vers 1938, cinq ans après la mort de ma mère (laquelle n’avait jamais abandonné l’espoir d’une erreur d’identité ou d’une amnésie, ainsi que cela avait été souvent rapporté par la presse), alors que préposé à l’un des trois guichets du secrétariat de la Mairie, un client d’une quarantaine d’années s’est fortuitement adressé au mien en vue de l’obtention d’un document administratif comportant la présentation de pièces d’identité. Lorsque sur celles-ci, j’ai lu le nom de « Bergès » qui était gravé dans ma mémoire, mon sang n’a fait qu’un tour. A voix basse, je lui ai demandé s’il avait appartenu, pendant la guerre au 147ème Régiment d’Infanterie. Devant son affirmation, je l’ai prié de me suivre, à l’écart, et me suis fait connaître. Puis, je lui ai posé la question qui m’avait toujours torturé l’esprit, soit, s’il les connaissait, les circonstances dans lesquelles mon frère était mort.

Il m’a déclaré qu’au cours d’une mission de reconnaissance nocturne entre les lignes pour laquelle ils avaient été tous deux désignés et alors qu’ils se trouvaient côte à côte, lui-même, atteint par un projectile allemand, était tombé et que s’étant penché vers lui pour tenter de le relever, mon frère en se redressant avait reçu une balle en pleine tête, le tuant sur le coup et le faisant s’effondrer sur lui.

Profondément ému par cette tardive révélation dans un lieu public, je n’ai pas eu le courage de lui reprocher sa réponse à la lettre de mon père et les irrépressibles espoirs qu’elle avait suscités chez ma mère. Puis, m’efforçant de retenir mes larmes que n’auraient pas comprises les personnes présentes, je suis revenu à ma table et lui ai délivré le document demandé.

Je n’ai jamais cherché à revoir ce témoin peu subtil, lequel, dans sa réponse à mon père, aurait pu arguer de son ignorance et non fournir des détails antérieurs qui n’ont fait que renforcer de faux espoirs maternels.