Comme dans toute la métallurgie, les conditions de travail sont difficiles. Au quotidien, les salariés sont confrontés au bruit et à la toxicité des produits utilisés. Les accidents du travail sont fréquents. Des mesures de sécurité importantes sont prises et évoluent fortement au fil des années.

Juste à côté de la cantine, il y avait une cuve énorme pleine de produits chimiques. Ça dégoulinait de partout, ça sentait le dioxyde de soufre, il y avait des odeurs et des fumées un peu ocre liées au travail du métal. Et à 30 mètres il y avait la cuisine et nous on mangeait là juste à côté. C’est assez surprenant. On a dû en avaler des trucs !

Il y avait un endroit où ils brulaient toutes les ordures et un autre où on gérait tout ce qui était acide. C’était beaucoup de traitements, tous les métaux qui étaient alliés c’était dissous dans l’acide. Je me souviens aussi, des femmes qui faisaient les enrobages au service contrôle, elles travaillaient dans leur bocal. Je ne sais pas quel produit elles utilisaient, mais quand tu rentrais là-dedans ça puait l’acide ! Et il n’y avait pas d’aération, il n’y avait rien. Je me souviens surtout d’une femme qui est partie à la retraite après 42 ans, elle était encore OS. Elle travaillait là-dedans. Ils avaient fait un grand cinéma à son départ. Et nous on avait sorti un tract 42 ans et toujours OS !

“Un bruit qui rendait fou !”

Quand j’étais jeune, il y avait 120/110 décibels en permanence dans l’atelier. Du coup c’était dur de trouver des gars, ils pétaient les plombs régulièrement. Oui, ça rendait fou. À l’époque, il n’y avait rien, pas de casque. Le premier truc, ça a été de mettre des cages pour isoler les machines les unes des autres. 14/15 machines dans un tout petit atelier avec un faux plafond et chaque bécane dégageait 110 décibels ! Quand on rentrait là-dedans, si on voulait parler fallait sortir. Quand il y avait des visites, certains gars refusaient de rentrer. Ils disaient non moi je ne rentre pas là ! Après, ils ont pris les empreintes d’oreilles ils ont commandé des petites boites avec des bouchons d’oreilles.

Les accidents du travail

“Dans l’usine quand je suis arrivé, les gars qui avaient leurs 10 doigts étaient rares !”

Au final, il y a beaucoup de gens qui ont été abimés. Aux métiers à tisser, il y avait peu d’accidents de travail. On était assis toute la journée. On regardait la navette passer. À la métallurgie oui, il y a eu de graves accidents, il y a un monsieur qui s’est fait arracher le bras. Deux ans avant, il y a un gars qui s’est fait écraser les doigts. Plusieurs fois les pompiers sont venus ici. On avait un service d’infirmerie dans la boite avec un docteur et une infirmière qui étaient là 24h/24h. Il y avait de quoi les occuper à temps plein. Moi j’y allais seulement pour les visites médicales, mais quand j’y allais il y avait toujours la queue, il y avait une salle d’attente. Il y avait beaucoup d’accidents, de petits bobos, surtout les brûlures, il y en avait plein. Même si c’était quelque chose de minime il fallait aller à l’infirmerie. L’infirmière, elle en a vu défiler du monde. Elle a dû en entendre des confidences. Il y avait une petite salle avec un lit.

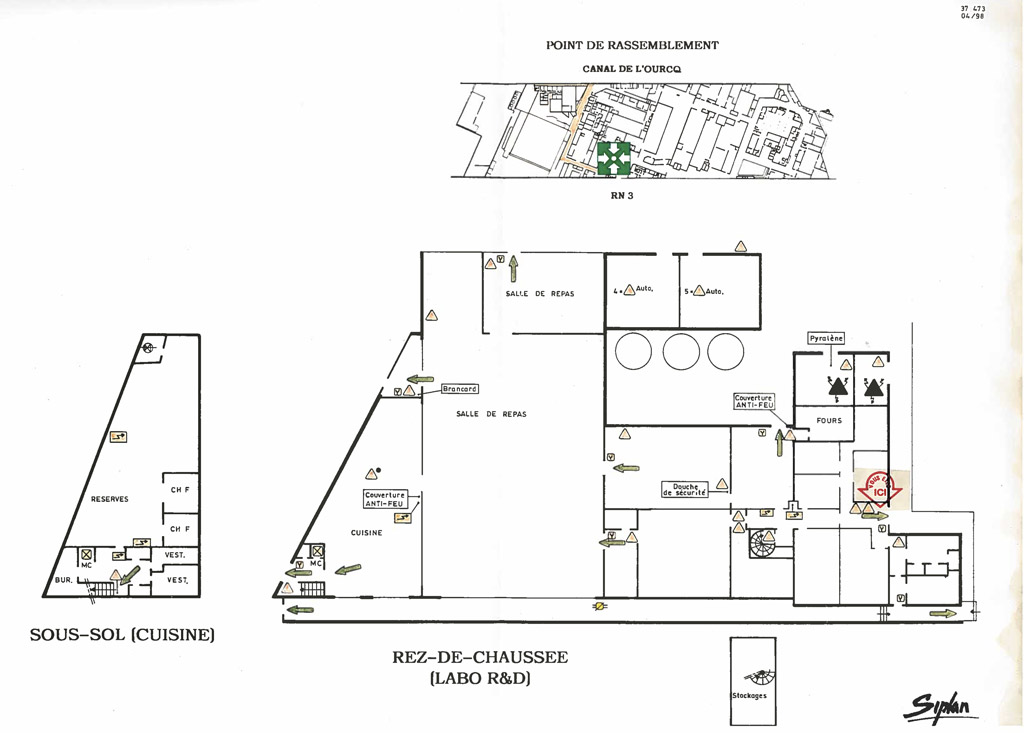

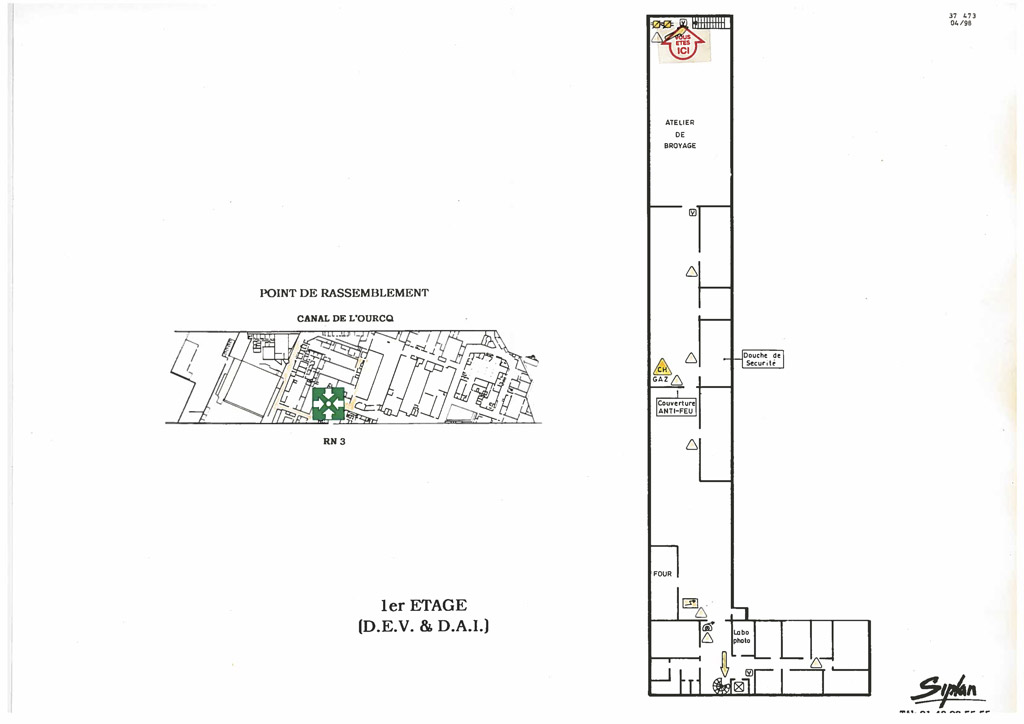

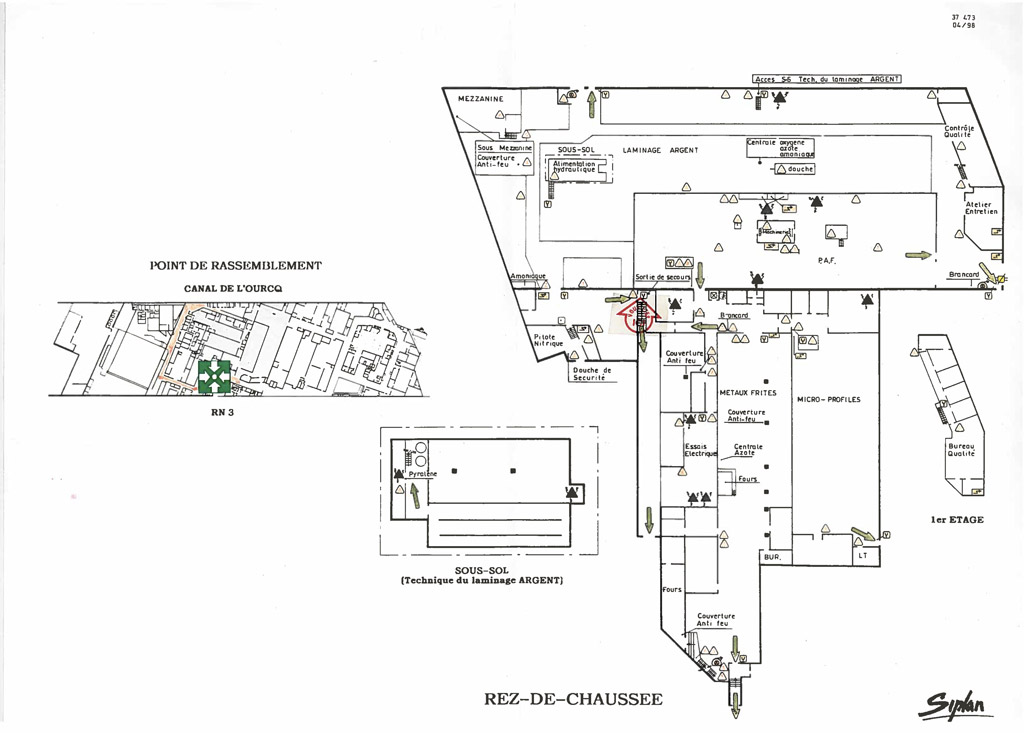

La gestion du risque

« Au niveau de la sécurité, il y a un taux de fréquence et un taux de gravité. Le taux de fréquence c’est le nombre d’accidents risqués sur une période donnée, dans un temps donné, pour un nombre de personnes données. Le taux de gravité, comme son nom l’indique, c’est la différence entre la petite coupure, le doigt coupé ou le bras… »

L’usine était très nettement en dessous de la moyenne. Ceci étant, le but c’est toujours le zéro, mais tout le monde sait bien que le zéro n’existe pas. Et on avait quand même des équipements à risque. Par exemple, prenez la fonderie, quand vous avez un four avec 60 kilos de métal en fusion dedans, si vous versez la moitié de la tasse dedans c’est l’explosion, donc on faisait très attention à ça.

Les risques chimiques auraient pu être liés à la présence d’une importante quantité de cyanure, mais c’était très protégé. Le cyanure servait à faire les sels d’or, de platine, d’argent et de rhodium pour faire la dorure, l’argenture, etc. L’usine a connu un incendie. À deux heures du matin le téléphone sonne et on me dit « vite, vite il y a le feu », j’habitais à Bondy donc j’ai dû griller trois feux rouges ce jour-là parce que j’ai mis à peine dix minutes pour arriver à l’usine et là dans la cour, il y avait les pompiers qui nous disaient « mais non monsieur, il y a du cyanure ! ». Je leur ai sorti les plans et je suis descendu à la cave réserve de cyanure avec eux, elle était ultra sécurisée. Ça ne risquait rien, même une bombe l’aurait pas fait exploser vu l’épaisseur des murs… Juste après, les services de Paris nous ont envoyé le plan avec la zone de décontamination, les gens en tenues blanches, les tentes, etc. Alors que c’était un feu tout à fait banal qui avait été éteint en moins d’une heure. Ce qui avait affolé, et ce que je comprends, c’est qu’il y avait plus d’une tonne de cyanure dans l’usine.

On avait des matériaux explosifs pour faire des mélanges gazeux dans les fours… On a connu deux explosions en fonderie dont une où un salarié a été gravement brulé, mais il s’en est bien tiré, il s’est retrouvé chauffeur de taxi, on l’a aidé. C’était un sénégalais de 2 mètres 10, 120 kilos on a jamais compris ce qui c’était passé… Il y a peut-être eu une poche de gaz dans le four qui a été percée et il a été « arrosé ». Heureusement, il avait une tenue pour le protéger, mais bon le temps que le métal en fusion refroidisse…

L’échelle des salaires

“Au niveau salaire c’était normal, pas mirobolant. Pour avoir une augmentation, c’était dur…”

Les payes étaient intéressantes pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. C’était en fonction du poste et un peu aussi par rapport à l’engagement des gens. Il y avait de tout, des ouvriers spécialisés puis ouvriers P1, P2, P3, après ça montait à technicien. En bas de l’échelle, on avait les ouvriers spécialisés, ils étaient au niveau du SMIC. Après ça marchait par évolutions. Chacun avait une grille de salaire. Après les techniciens, il y avait les chefs d’équipes, après c’était les contremaitres puis les directeurs.

Quand j’ai commencé à travailler en 90, après mes études, je gagnais plus que mon père. Lui a dû arrêter en 89, j’ai commencé à travailler 1 ou 2 ans après lui. Mon salaire était quasiment l’équivalent voir légèrement supérieur au sien. Comme quoi l’évolution sociale … C’est étonnant, même ça fait froid dans le dos. Me dire qu’à 25 ans, je gagnais plus que quelqu’un qui avait bossé 40 ans dans la même taule.

Je ne me rappelle plus précisément des salaires de l’époque, mais ce que je sais c’est qu’ils étaient au-dessus de la moyenne. Et s’ajoutait à ça tout un tas de primes, prime d’équipe pour ceux qui travaillaient en équipe, prime de feu, prime de salissure pour certains postes, prime de nuisance enfin toutes les primes qui pouvaient exister à l’époque sur des postes plus ou moins difficiles.

Les primes de nuisance étaient liées à la chaleur éventuellement, mais aussi le manque de clarté, c’était aussi en chimie par exemple les odeurs qui ne sont pas toujours…

Les salaires étaient donc plutôt intéressants et ils étaient au-dessus de la moyenne sur Noisy en tout cas ça c’est sûr. Et au niveau départemental, quand on faisait des études de salaire, on était dans la moyenne haute.

Se protéger

“On en avait marre parfois d’être habillés comme des clowns !”

Au niveau des vêtements de travail, dans les années 85 ou 86 tous les salariés étaient équipés de tenues identiques. Vestes et pantalons ou blouses grises avec des parements verts et le nom fournis par l’entreprise. Ils y avaient trois tenues. Quel que soit le poste, y compris les cadres. Eux, ils avaient une tenue beige clair et marron et les salariés une tenue grise et verte, mais c’était la même chose, blouse, pantalon, veste le tout sur mesure. Ça avait bien plu aux salariés, tout le nettoyage était à la charge de l’entreprise… On a connu l’époque où on achetait à la tonne les surplus de l’armée. On se retrouvait avec une veste énorme, un pantalon trop court ou trop long. On a tous connu ça malheureusement, épongé les surplus. On en avait marre parfois d’être habillés comme des clowns alors on a décidé de faire ça, ça représentait du fric à l’époque. C’est assez tard, ça a dû commencer en France vers 82-83 dans les grandes entreprises, mais le coût était énorme à l’époque. Donc oui ça coutait cher, mais c’était bien parce que tout le monde à bien coopéré et prenait soin de ses tenues. En plus elles étaient légères. Les femmes étaient contentes parce que c’était fait sur mesure, ils avaient des équipements comme sortis d’une boutique. Et puis plus d’entretien, plus de bleus de travail plein de graisse à la maison…

“Avant on avait le droit de chanter en travaillant et maintenant on n’a plus le droit, faut fermer sa tronche.”

À l’époque j’avais un collègue qui travaillait en face de moi, de machine à machine on faisait le même boulot, on adorait Johnny Hallyday tous les deux, on travaillait et on chantait une chanson chacun notre tour, ça passait vite. Et on avait le droit à une radio, à l’époque on avait le droit de fumer aussi, ce n’était pas pareil. Maintenant c’est plus sévère, c’est plus strict. Mais à l’époque c’était beaucoup plus libre. Mais ça n’empêche qu’il fallait être réglo aux niveaux des horaires.

Le groupe Progrès

« On avait mis en place des groupes de progrès. Dans chaque service, dans chaque atelier des salariés volontaires travaillaient sur des idées d’améliorations, d’aménagements pour régler les petits problèmes. »

On faisait un concours, les prix étaient d’aller passer par exemple un weekend à Amsterdam dans notre filiale hollandaise, ou pour les amateurs d’aller assister à un match de football. Ça a bien marché, ça a fédéré beaucoup d’énergie entre les salariés et la hiérarchie. Ça a été mis en place dans les années 80 à peu près. Il y avait des salariés de tous les niveaux, des hommes, des femmes, des personnes de 20 ans, de 40 ou de 50 ans. Y compris des élus du personnel qui oubliaient leurs casquettes d’élus et qui participaient aux réunions du personnel.

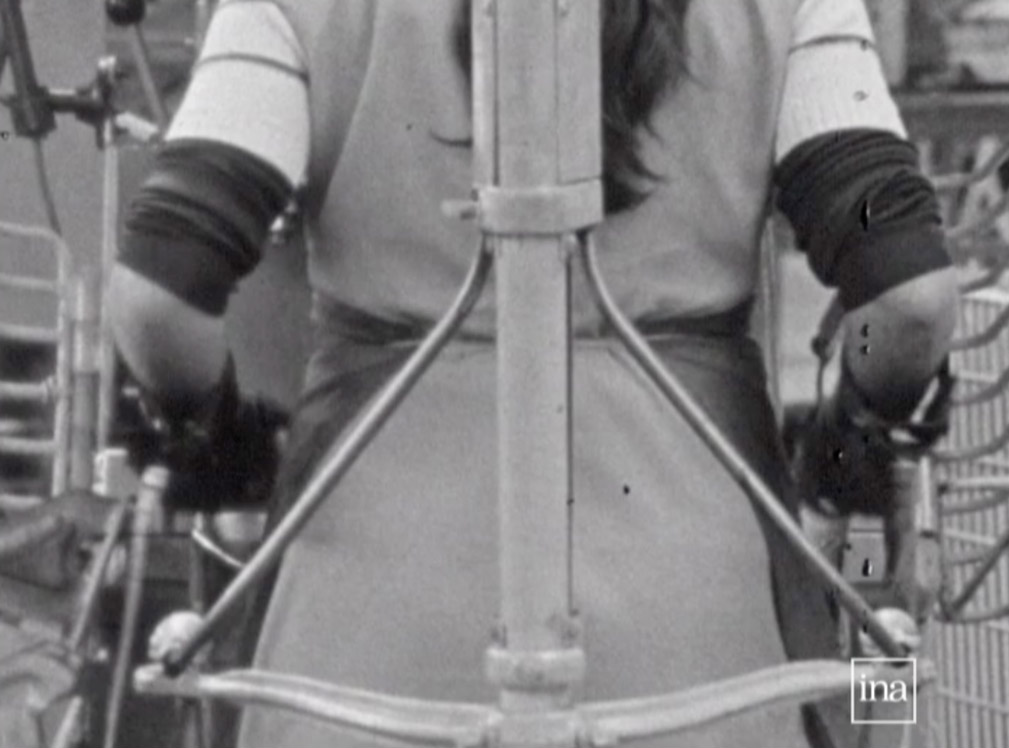

Les idées qui ressortaient portaient par exemple sur l’organisation du travail sur certains postes, la création de petits outillages d’améliorations pour éviter les nuisances. Je me souviens que pour les femmes qui faisaient de la soudure il y avait eu des supports articulés pour mettre les bras. Certaines opérations ont été aussi carrément supprimées et remplacées par d’autres, je pense essentiellement sur des chaines de montage.

Ça a été aussi l’asservissement sur les laminoirs avec des tables qui se compensaient. Il y en a eu tellement, ces groupes de projet ont duré presque quatre ans. Ça fédérait bien l’esprit d’équipe entre les salariées, et la hiérarchie. Les volontaires se regroupaient et ensuite ils présentaient leur travail à la hiérarchie pour finaliser le projet et le présenter à la direction. 90% des projets étaient acceptés et les plus beaux étaient primés.

La pénibilité

“Dès l’instant ou on parlait métallurgie, fonderie et laminage les salariés se sauvaient en courant…”

Il n’y n’avait pas trop de soucis de recrutement, sauf pour les ateliers de fonderie, de laminage qui sont par définition des ateliers très durs (exposition au feu, à la chaleur et aux nuisances sonores…) qu’acceptaient plutôt les travailleurs immigrés. On avait du mal à trouver des Français pour les postes les plus difficiles. Il y avait donc, à cette époque-là dans les années 65-75, beaucoup d’Africains et d’Algériens. Ils étaient ouvriers spécialisés et faisaient tous les boulots qui étaient ingrats, les boulots vraiment difficiles. Mais ils ne se plaignaient pas. Enfin, ils n’avaient pas vraiment le choix. Il y avait aussi des Espagnols.

Quand j’étais en fonderie celui qui était avant moi c’était un Espagnol et il bossait énormément aussi, mais il n’avait pas eu les mêmes conditions que j’avais moi. Déjà pour moi c’était très difficile alors je pense que pour ceux qui étaient avant moi c’était l’enfer. La vie a évolué sur plein de choses. Celui qui était avant moi il n’avait pas de combinaison. Il y avait des blessés, il y avait des accidents de travail, c’était assez souvent.

Moi j’ai travaillé en fonderie parce que quand on m’a proposé le poste au recrutement, on m’a imposé quatre mois de stage en entreprise, donc j’ai fait quatre mois de stage en tant qu’ouvrier. J’ai travaillé de nuit, de jour, d’après midi, sur tous les postes, j’ai fait du laminage, de la fonderie donc après je pouvais parler de ce que c’était. Pour le recrutement j’ai passé des demi-journées entières à l’ANPE de Noisy-le-Sec où on convoquait une quarantaine de personnes. Quand j’en avais quatre ou cinq, j’étais content parce que dès l’instant où on leurs parlaient métallurgie, fonderie et laminage les salariés se sauvaient en courant.

L’amiante

“On réclamait des tabliers en amiante… l’amiante pour les métaux chaud c’était vraiment l’idéal !”

Moi, pendant un an et demi on m’a fait travailler les plateaux d’amiante. Je refaisais les plateaux en amiante pur sur lesquels travaillaient les soudeuses. Elles faisaient les premiers contacts pour les machines IBM. Elles soudaient le tungstène sur argent. Elles étaient à la chaîne les filles. Automatiquement, le plateau sur lequel elles travaillaient s’usait. L’amiante s’en allait. Donc je refaisais ce genre de plateau. Le soir je ramassais à la pelle des dizaines de kilos d’amiante pur sans masque sans rien du tout.

J’ai des bons souvenirs de l’usine, mais si j’étais resté là c’est sûr je serai mort d’un cancer de l’amiante.

Moi j’ai souvent une pensée pour ces femmes qui travaillaient à la soudure. Qu’est-ce qu’elles sont devenues ? Est-ce qu’il y en a encore qui sont en vie ? Ça j’en sais rien. Avoir travaillé des années comme ça sur des plateaux d’amiante automatiquement elles inhalaient. Le cancer de l’amiante se déclare bien longtemps après.

En 1968 notre préoccupation concernant l’hygiène et la sécurité, c’était pas vraiment l’amiante, c’était le problème des laminoirs. Parce que dans les laminoirs, il en est passé quelques bras. Les problèmes à l’époque c’était les accidents du travail

Dans la tradition métallurgie CGT, il y a toujours eu un service conditions de travail qui a été fort, au début ça s’appelait « sécurité ». Quand on avait une réunion fédérale, la question était toujours dans le courrier de la fédération et on était en avance dans nos tracts. L’amiante, c’est venu par l’entreprise qui s’appelle « Amisole ».

En 1978 avec le syndicat on a fait interdire l’amiante dans l’usine. Je m’en souviens parce que j’ai pris 6h de mise à pied pour ça ! On avait forcé la porte du magasin. Le copain qui tenait le magasin il ne voulait pas se mouiller parce qu’il savait que ça allait mal tourner, et il n’avait pas tort. On est rentré dans le magasin, on savait qu’il y avait de l’amiante caché au fond. Ça avait protesté dans l’usine, il y avait eu un débrayage. Et le parti avait fait des affiches en disant « ils s’attaquent aux ouvriers plutôt que de protéger la santé des gens ! »

J’ai connu les problèmes de l’amiante dans l’entreprise parce qu’on nous l’a interdit pour les fondeurs, j’ai dit « d’accord, mais on la remplace par quoi ? ». Les salariés étaient équipés de tabliers, mais après ça a été interdit, j’ai donc répondu « ok mais je leur mets quoi aux gars, je les fais travailler en maillot de bain ? » donc ça c’est réglé par des tabliers alluminisés que les gars ne voulaient pas porter parce que pour eux c’était infernal. Ils préféraient les « bonnes vieilles tenues » d’avant. Mais bon les législations on se demande des fois qui les fait et s’ils savent de quoi ils parlent. Je dois dire que sur le sujet, on n’avait pas trop de problèmes ni avec les employés, ni avec les syndicats qui étaient assez d’accord parce que quand les élus assistaient aux réunions et qu’on leurs disaient « faut plus utiliser l’amiante, mais on ne sait pas par quoi la remplacer », c’était un peu une histoire de fou. Ça c’est terminé par des tabliers en fibre d’amiante alluminisée qui à mon avis ne changeaient pas beaucoup notre problème, mais qui satisfaisaient tout le monde.

Les choses ont beaucoup évoluées au niveau de l’usine en 28 ans. Faut dire que sur le plan sécuritaire en 42 ans, il y a quand même eu énormément de progrès faits pour le bien-être des salariés dans tous les sens du terme.

À l’époque, on n’avait pas non plus la même notion de la sécurité ou niveau des produits par exemple.

Moi, pendant un moment j’ai travaillé sur une machine où on avait un autre bac de trichlo aminé à côté de la machine. On n’avait pas trop conscience du danger de la chose.

Ça maintenant on ne pourrait plus. C’est comme l’amiante, quand on réclamait des tabliers en amiante…

Au niveau protection, on avait des équipements spéciaux. On avait une combinaison orange (on nous voyait à deux km) et des gants. Au début on avait des gants en amiante, avant qu’on sache, l’amiante pour les métaux chaud c’était vraiment l’idéal.

Après les choses ont évoluées, on a eu d’autres matières, mais pour moi elles étaient moins efficaces… Mais bon c’était normal. On avait des petites réunions pour nous expliquer pourquoi le changement. C’était une boite qui était assez bien organisée, on avait régulièrement des informations dans des réunions.

« Je me rappelle toujours que tout était urgent. Pas urgent comme on l’entend aujourd’hui, mais tout était à faire tout de suite parce que c’était comme ça. »

Il y avait vraiment la notion du chef et des ouvriers. Fallait pointer à 7h06 jusqu’à 11h22. On avait peut-être une heure pour manger, ce n’était pas 1h10 ou 1h05, c’était une heure, il y avait les pointeuses. Ça sonnait, ils partaient, ils n’en faisaient pas une de plus. Le patron c’était le méchant, il ne fallait pas lui donner une minute de plus.

On faisait 42 heures à l’époque, après 40 heures. L’ouvrier était mal considéré, on bossait quoi.

Il y a une fois je m’en rappelle, ça devait être en fin de matinée ou en début d’après-midi, on avait des grands chariots avec des tubes où on mettait souvent des tiges pour souder. Moi j’étais fatigué, je portais tout, j’étais jeune, les mecs c’était un peu des salauds ils me faisaient vraiment bosser. Après je pense que mon père leur avait dit de me faire travailler pour que je sache ce que c’est, je lui avais demandé « tu leurs a dit ? », il m’a dit non, mais je le soupçonne, mais ce n’est pas grave ça m’a rendu service. J’étais tellement crevé qu’une fois, pendant les heures de travail, je m’étais allongé sur un chariot, et il y a le gros patron (gros dans tous les sens du terme) qu’était passé, ce n’était pas le contremaitre, c’était vraiment le grand patron, il m’a regardé et il m’a dit « alors on se repose ? » je ne savais pas qu’il connaissait mon nom, j’ai dit « ouais je suis fatigué » et les gars m’avaient dit des que quand le patron il arrive, on se lève et on se cache si on veut se reposer on n’a pas à le montrer. Quand j’ai dit ça le soir à mon père, il était fou, il m’a dit, mais on ne dit pas ça au patron ! Déjà c’était une autre génération. Moi j’étais une autre génération dans la perception du travail et de la hiérarchie. Moi je fais mon boulot, s’il n’y en a plus, je me repose et je le montre. Les autres disaient qu’il fallait toujours montrer qu’on était occupés, toujours, même s’il n’y avait plus de boulot. J’étais incapable de montrer ça, vous me donnez du boulot, si vous ne m’en donner pas j’attends et je ne vais pas faire semblant de m’occuper.

Tout le monde était comme ça, dès que le patron arrivait fallait se lever. Fallait faire une allée, faire allégeance au patron. Moi je n’étais pas trop comme ça. Je ne dis pas que j’étais un rebelle parce qu’il y avait quand même mon père qui était là et je sais que ça lui aurait causé des soucis. C’était notre génération post 68. La génération de mes parents c’était avant 68, et il y avait une réelle confrontation dans la manière ou on conçoit le travail.

Les relations étaient complètement hiérarchisées. Le supérieur tutoyait, mais l’inférieur vouvoyait le patron. Aujourd’hui ça dépend. C’est d’autres critères qui régissent les relations de travail : la performance, la compétence, la hiérarchie aussi, la légitimité… Ça existe encore tout ça, mais avant c’était fréquent…

Il y avait peut-être une forme de paternalisme, mais en même temps il y avait une résistance du prolétariat. À l’époque les gens étaient fiers d’appartenir au monde ouvrier et ils défendaient cette fierté. Ce qui n’existe plus aujourd’hui. Ils défendaient leurs fiertés d’appartenir à un monde ouvrier, à un monde de lutte, à un monde de classe avec toute l’hypocrisie des partis de gauche et des syndicats de gauche. Ça existait, il y avait une fierté du combat collectif qui n’existe plus aujourd’hui.

Parfois j’allais chercher mon père au travail, j’y allais en voiture et j’étais content d’aller le chercher parce que symboliquement je venais peut-être le libérer du travail. Il finissait à 16h30, des fois quand je sortais plus tôt de la fac, je prenais ma 4L, j’allais le chercher, il sortait, je le klaxonnais : « Papa tu montes dans ma voiture ! ». J’étais tout content de venir le chercher, parce que sinon il y allait en bus.

C’est vrai qu’à la maison, mon père quand il rentrait fallait pas faire de bruit parce que c’est dur, c’est des boulots durs. Fallait avoir la capacité dans sa tête à aborder la fatigue physique, la fatigue mentale, les heures. Il y avait des heures sup, il travaillait le samedi quand il y avait du boulot pour ramener un peu plus d’argent, pour qu’on fasse des études. On bossait et on fermait sa gueule, fallait courber l’échine et ne rien dire… Ceux qui voulaient l’ouvrir, ils le faisaient à travers les syndicats et les partis politiques, mais sinon on ne disait rien, on bossait. Il n’y avait pas de sentiments de révolte, de quoi que ce soit. C’était vraiment la fin de la période industrielle.

“Une routine à faire peur”

Mais c’est vrai que le CLAL, pour moi c’est vraiment le travail d’usine comme à Valourec, comme partout, pour moi c’est le summum de l’aliénation mentale. Et je m’en rappelle à l’époque, je me disais : je comprends pourquoi les ouvriers peuvent fumer, peuvent boire peuvent tomber dans la déprime parce qu’un travail comme ça, ça ne peut que rendre abrutit. Si on a une structure psychologique très fébrile dès le départ, le travail en usine n’arrange pas du tout parce que c’est un travail de tâches répétitives avec plus ou moins de réflexion, mais il faut tenir 8 ou 9 heures par jours, tous les jours, toute sa vie. Chaque jour se ressemble, on ne sait pas pourquoi on est là. Avec un milieu qui est, comment dirais-je ? Le monde ouvrier est parfois limite dans le respect de la personne humaine. Ma sœur elle avait travaillé un mois là-bas et je me rappelle qu’elle me disait que les femmes étaient mal considérées par les hommes. Des blagues à deux balles qu’on entendrait plus aujourd’hui, car on aurait un procès pour harcèlement. Des observations un peu déplacées des hommes et même des femmes entre elles, c’était assez particulier quoi… On n’avait pas le choix, les gens n’avaient pas le choix, ils avaient ça, ils prenaient ça. Fallait bouffer. Mon père, lui revenait de tellement de loin que de toute façon il ne se posait pas la question, il fallait qu’il avance. La peur de ne plus avancer l’obligeait à avancer.

À 16 ans, quand j’ai travaillé au CLAL, j’avais lu un livre qui s’appelait L’établi. Je l’ai lu en même temps que je travaillais et à la fin du mois j’ai dit à mon père : « Papa j’aurais le bac, je ne pourrais pas travailler en usine ». Il voulait me faire découvrir ce qu’était le travail en usine alors qu’à cette époque j’étais en troisième ou seconde. Comme tous les gosses à cette période-là, on se cherche. Quand j’ai vu ce que c’était le travail, se lever le matin, travailler, rentrer le soir à 16h30, parce qu’à 16h30 moi je dormais, j’avais quoi 16 ans du coup j’étais lessivé, c’était un travail très difficile. Travailler en usine c’est de l’aliénation mentale. Là j’ai eu peur, la combinaison des deux, je me suis dit « j’aurai le bac, je ferai des études et au moins j’aurai un travail qui me permet de m’épanouir, qui me permet de me détacher d’une certaine forme d’aliénation ».

Et c’est ce que j’ai fait. On était trois gosses, trois bacs, trois études supérieures. L’ascension sociale était encore possible à l’époque. Avec des parents qui avaient un certificat d’études, qui avaient travaillé en usine très tôt, ils ont commencé vers 15-18 ans.

À l’époque j’ai eu peur de ce milieu-là. À 16 ans je me suis dit je vais finir comme ça à boire, à fumer, à ne plus avoir d’hygiène de vie, à travailler pour 4 semaines de vacances, avec un contremaitre derrière qui me dit fait-ci fait-ça. On va être des automates, ça m’a fait très peur. Pour moi ça a été une chance de travailler là-dedans parce que ça m’a tout de suite donné l’envie de m’en soustraire. Aujourd’hui on rencontre les mêmes choses, les caristes à Auchan, à Carrefour c’est la même chose.

Plus tard, j’ai lu La condition de l’homme moderne, Hannah Arendt l’a écrit en 58, on a l’impression qu’elle l’a écrit hier, elle a tout mis dedans, tout est dedans. Quand j’ai lu ça il y a 7-8 ans ça a été une révélation sur notre condition. Ça fait peur, tout est dedans. Je l’ai lu en plusieurs mois, parce qu’il y a beaucoup d’histoires.

Et puis pour tenir, les ouvriers avaient le weekend pour s’amuser. Mon père il tenait le travail parce qu’il se couchait tôt. Le soir à 20h30 il était au lit et le matin il était réveillé à 6 heures. La preuve, maintenant il a 86 ans et il tient encore la route. Le moyen de tenir dans le temps physiquement et psychologiquement, qui lui a permis de tenir toute sa vie dans la même boite, c’est de se dire que ses enfants font des études, qu’ils sont en bonne santé (parce que quand il était jeune il était malade), ne pas faillir. C’est toute une génération qui pendant la guerre a vu des choses et pour eux le souci c’est de ne pas faillir. Je me rappelle qu’il avait plein de collègues qui étaient fumeurs, je suis sûr que là ils sont 6 pieds sous terre parce qu’avec leur hygiène de vie et puis la cigarette… ça fumait tout le temps de partout, dans les ateliers il y a avait des cigarettes partout.

L’environnement

« On avait obtenu une station d’épuration des eaux qui a remarquablement bien fonctionné et quelques années après on a fini par obtenir une tour de lavage. »

C’est deux installations fonctionnaient avec un technicien qui était quelqu’un d’extrêmement compétent. Il était aussi élu CGT.

L’usine a dépensé des sommes colossales en traitements des effluents liquides et gazeux, on avait une station d’épuration des eaux. On avait invité le Préfet à boire un verre d’eau à la sortie de la station, comme il était réticent on en a tous pris un et c’était extrêmement purifié. Les bennes sur les trottoirs, il y en avait deux par semaine qui partaient à la décharge avec les sulfites qui étaient à l’intérieur. Ça prouvait l’efficacité de notre station qui nous avait couté les yeux de la tête, mais il fallait le faire. Donc on n’avait pas trop de souci d’environnement.

Il n’y avait pas de liens avec le canal. L’usine n’avait pas d’ouverture de ce côté, c’était fermé. Le seul lien, je soupçonne qu’il devait surement y avoir des réseaux d’eaux pluviales qui se déversaient dans le canal qui à mon avis devait être bien pollué par tous les produits. C’était une zone cimentée, il devait y avoir un lessivage donc la seule chose qu’il y avait dans le canal ça devait être des polluants. Je pense qu’en démolissant…

Je pense qu’il a du y avoir de gros problèmes de pollution. La pollution était très profonde et pour cause c’était des métaux. Il devait y avoir une concentration de métaux lourds qui ne migrent pas beaucoup. Quand l’usine de la Madeleine a été rachetée en 1953 de mémoire, on ne faisait pas attention à la pollution et on ne faisait pas d’analyse de sol à l’époque. En plus on évitait parce que comme la zone a été extrêmement bombardée et on ne voulait pas tomber sur des obus aussi. Je ne sais pas si vous le savez, mais les bombardements ont commencé de Pantin pour finir à Pavillons-sous-Bois. L’usine enfin le bâtiment central en brique rouge, était pratiquement rasé avec les bombes. On ne creusait pas trop à l’époque. Sauf les Allemands qui avaient creusé à certains endroits parce qu’ils pensaient trouver des lingots d’or, mais les lingots étaient partis à Vienne.

Avant la loi Seveso, il ne devait pas y avoir beaucoup de contrôles sur l’environnement. C’est après que ça s’est renforcé. C’est peut-être pour ça qu’ils sont partis. Ce genre d’activités, c’est infaisable en zone urbaine aujourd’hui. Déjà à l’époque ça se faisait pas, mais aujourd’hui ce genre d’usine en zone hyper urbanisée où c’est quand même l’habitat qui domine, c’est le genre d’activités qui est impossible à contenir.

Il y a eu aussi une pollution accidentelle, mais elle a été vite maitrisée. Il y a une cuve de 20 000 litres de fioul qui s’est percée. On s’en est aperçu quand on a vu la couleur. C’était au mois d’août, il a fallu qu’on trouve en catastrophe une entreprise pour vidanger ce qui restait, enlever la cuve, nettoyer la partie du site, retrouver une cuve et la remplir pour que l’usine redémarre. Tout ça en moins de trois semaines.

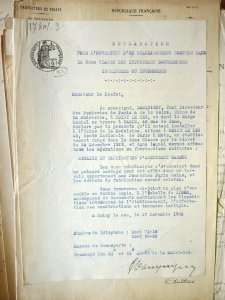

- Copyright – Archives Préfecture Seine Saint-Denis & Département.

- Copyright – Archives Préfecture Seine Saint-Denis & Département.

- Copyright – Archives Préfecture Seine Saint-Denis & Département

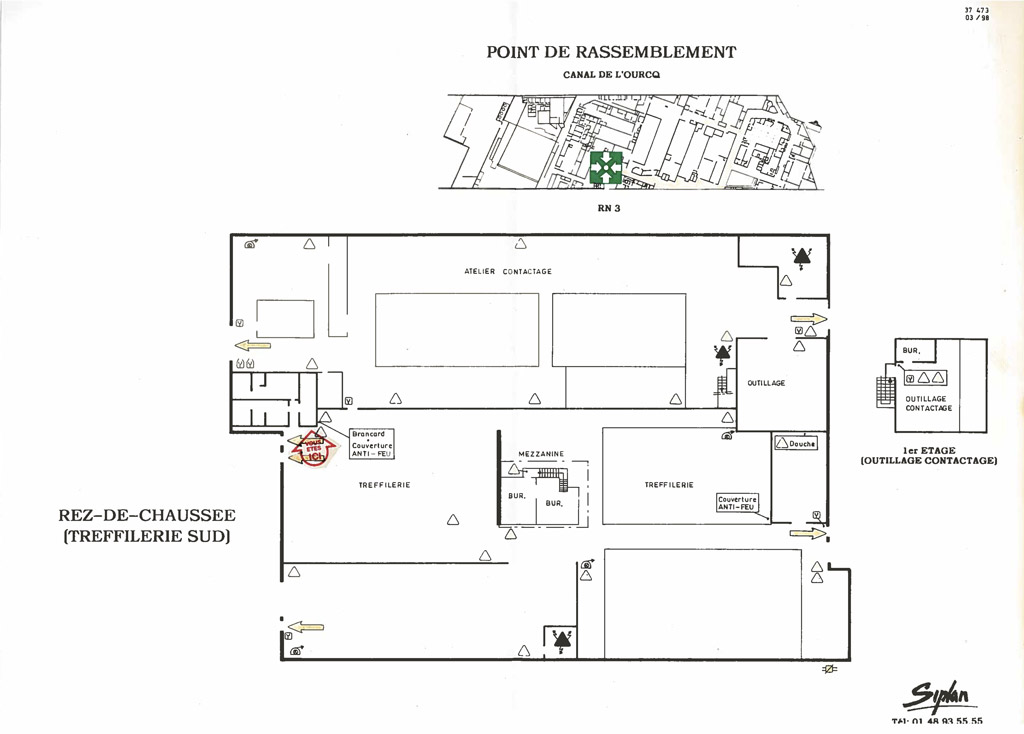

- Copyright – Archives Préfecture Seine Saint-Denis & Département.

- Copyright – Archives Préfecture Seine Saint-Denis & Département.

- Copyright – Archives Préfecture Seine Saint-Denis & Département.

- Copyright – Archives Préfecture Seine Saint-Denis & Département.

- Copyright – Archives Préfecture Seine Saint-Denis & Département.

- Copyright – Archives Préfecture Seine Saint-Denis & Département.

- Copyright – Archives Préfecture Seine Saint-Denis & Département.

- Copyright – Archives Préfecture Seine Saint-Denis & Département.

- Copyright – Archives Préfecture Seine Saint-Denis & Département.